近年、インバウンド客の誘致や地域活性化、ブランディング強化に力を入れる自治体が増え、DX化の推進やSaaS導入にも積極的です。これにより、民間企業にとって自治体市場は大きなビジネスチャンスを秘めています。しかし、民間企業への営業とは全く異なる「自治体特有の論理」を理解せずして、成功を掴むことはできません。

本記事では、これまで数多くの企業様の自治体営業をご支援してきたアスレバのノウハウを凝縮。貴社が自治体営業で成果を出すための実践的なアプローチを徹底解説し、「ツボ」をさらに深堀りして、より具体的な行動へと繋がるヒントをお届けします。

なぜ自治体営業は難しいのか?民間企業との決定的な違いを理解する

自治体への営業が難しいと感じる理由は、その意思決定プロセスや組織文化が民間企業とは大きく異なる点にあります。この違いを理解することが、成功への第一歩です。

1. 予算の決まり方とタイミング

民間企業と異なり、自治体の予算は年度ごとに厳格に定められ、議会での承認が必要です。

- 予算編成サイクル: 一般的に、新年度(4月1日)の約半年前から予算編成が始まり、議会での審議を経て決定されます。このため、年度途中の急な予算措置は難しく、提案のタイミングが非常に重要になります。

- 複数年度にわたる計画: 大きな事業では、単年度ではなく複数年度にわたる計画が組まれることもあり、長期的な視点でのアプローチが求められます。

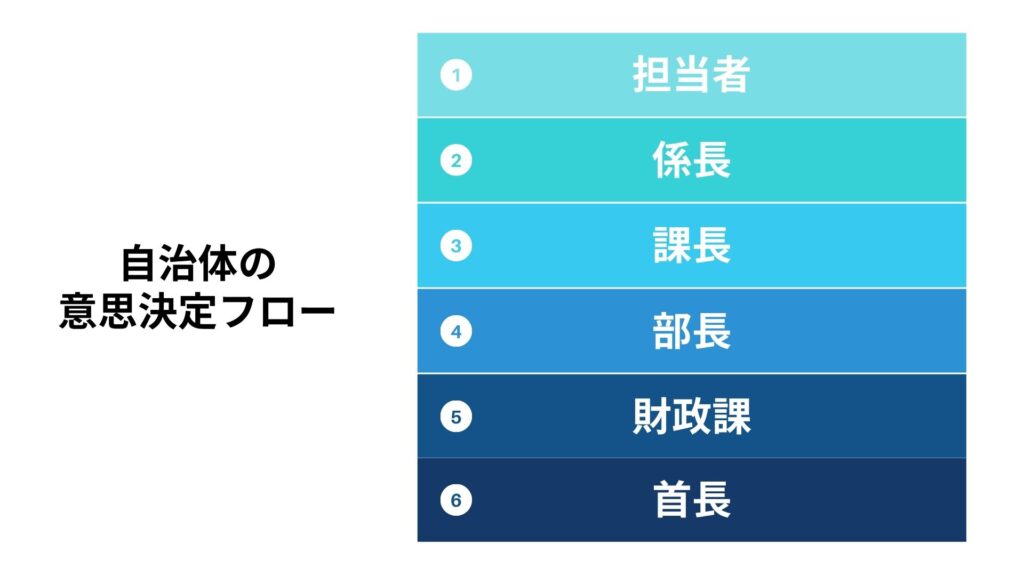

2. 決済のプロセスと合議制

自治体の意思決定は、担当者レベルで完結することはほぼありません。

- 複雑な階層: 担当者から係長、課長、部長、そして財政課や首長(市長・町長など)に至るまで、複数の部署や役職者が関与します。

- 合議制の重要性: 多くの関係部署との調整や合意形成が不可欠です。特定の一人が「良い」と判断しても、関連部署や上層部が合意しなければ、事業は進みません。そのため、「誰が、なぜ、どのように」この事業が必要なのかを多角的に説明できる情報提供が求められます。

3. 対応の温度感とリスク回避

自治体は「住民サービス」が第一であり、営利目的の民間企業とはリスクに対する考え方が異なります。

- 慎重な意思決定: 公共性や公平性が重視されるため、新しいサービスや技術の導入には非常に慎重です。前例がないものや、リスクが想定されるものに対しては、民間企業のようなスピード感で意思決定が進むことは稀です。

- 説明責任: 導入後の住民への説明責任があるため、費用対効果、導入事例、安全性などを論理的かつ具体的に説明する準備が必要です。

これらの違いを深く理解し、自治体側の視点に立ってアプローチすることが、長期的な関係構築と成約に繋がります。

テレアポが成功のカギを握る理由

民間企業に対しても有効な場面がある電話営業(テレアポ)ですが、自治体営業においては特に「最も確実で有効なファーストコンタクト手段」とされています。

1.自治体はメールよりも電話対応が基本

自治体の多くは、職員一人ひとりに直通のメールアドレスを持たせておらず、Webフォームや代表アドレスを介すことが一般的です。加えて、情報セキュリティの観点から添付ファイルをブロックする設定になっていることも多いため、初回のコンタクトで資料を送ることが困難です。

このような事情から、営業の第一歩として最も有効なのが「電話」なのです。

2.アポが取れるかは“入り口”で決まる

自治体には「課・係・室」といった複数の部署があり、類似した名称でも担当業務が異なることがよくあります。たとえば「企画課」と「政策推進課」など、聞いただけでは判別しづらい名称が並んでいます。

したがって、アプローチ前に以下のような資料で「誰にかけるべきか」を徹底的に調査する必要があります:

- 組織図

- 議会だより

- 施策一覧や地域計画書

誤った部署にアプローチしても「うちは関係ありません」と断られるだけで、貴重なチャンスを逃してしまいます。

3.電話の“つなぎ方”が民間と真逆

民間企業へのテレアポでは、「詳細は担当の方に直接お伝えしたいのですが…」と窓口で詳細を伏せ、担当者へ繋いでもらうのが定石です。

しかし自治体ではこの方法が通用しません。理由は以下の通り:

- 窓口で内容が不明だと取り次いでもらえない

- 誤った部署に内容を伝えると、たらい回しにされる

したがって、自治体営業のテレアポでは“最初の窓口でいかに正確に話すか”がすべての鍵になります。

自治体営業で「入り口」を間違えないための徹底ガイド

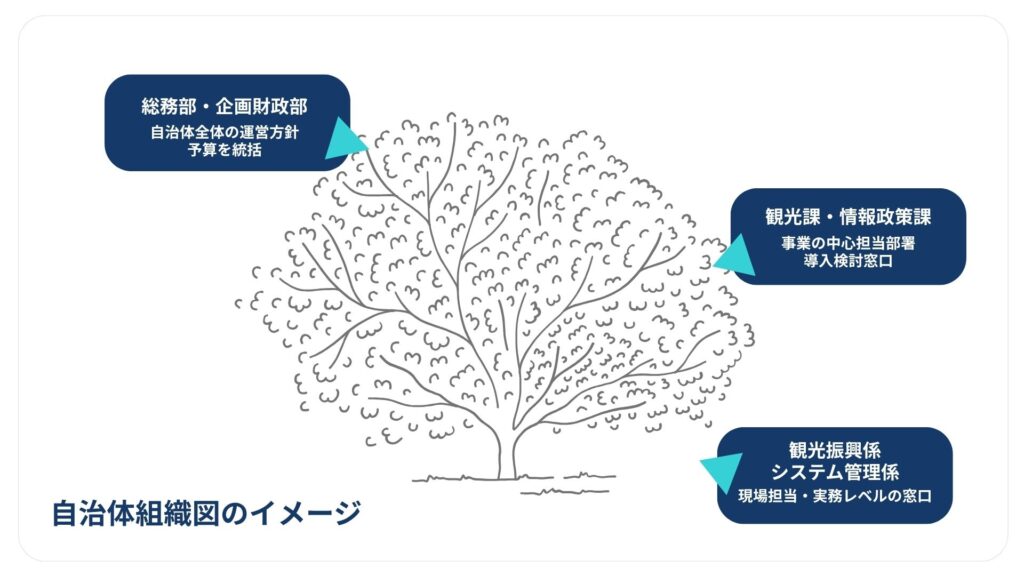

自治体営業の最初のステップであり、最も重要なのが「適切な部署へのアプローチ」です。闇雲にアプローチしても、時間と労力の無駄に終わってしまいます。

1. 組織構造と管轄業務を徹底理解する

自治体には「課・係・室」など、非常に細分化された部署が存在し、それぞれが特定の業務を管轄しています。例えば、同じ「広報」に関する部署でも、広報課は情報発信が主な業務である一方、市民協働課は市民活動の支援やイベント協力などが業務範囲となる場合があります。

- 事例:

- 観光誘致サービスの場合: 観光課、地域振興課、経済部などが候補。

- DX推進ソリューションの場合: 情報政策課、企画財政部、総務部などが候補。

- 子育て支援システムの場合: こども未来課、福祉部などが候補。

貴社のサービスがどのような課題を解決し、どの部署がその課題の「主担当」となりそうかを仮説立てすることが重要です。

2. 事前調査で「正しい入り口」を見つける方法

適切な部署にたどり着くためには、事前の情報収集が欠かせません。

- 自治体ウェブサイトの活用:

- 組織図: ほとんどの自治体ウェブサイトで組織図が公開されています。各部署の名称と役割を確認しましょう。

- 施策一覧・事業計画: 各部署がどのような事業を行っているか、どのような課題に取り組んでいるかを把握できます。貴社のサービスが解決できる課題と合致する部署を見つける手がかりになります。

- パブリックコメント・住民説明会情報: 住民のニーズや自治体が抱える具体的な問題が示されている場合があります。

- 議会だより・議事録の確認:

- 議員の質問や議論を通じて、自治体が現在抱えている課題や、今後注力しようとしている分野、予算の使途などを詳細に知ることができます。

- 情報公開請求の活用:

- もしウェブサイトで十分な情報が得られない場合、過去の類似事業の企画書や報告書などを情報公開請求で入手することも可能です。

3. テレアポ・初回コンタクトのコツ

事前調査で得た情報を元に、テレアポや初回コンタクトに臨みます。

- 「部署は絞れています」という意思表示: 担当者に繋がった際、「〇〇の取り組みについて、御社の▲▲課がご担当されているとお伺いしたのですが、合っていますでしょうか?」といった具体的な質問から入ることで、相手に「しっかり調べてきている」という印象を与えられます。

- 目的の明確化: 「サービスを紹介したい」ではなく、「〇〇に関する貴市の取り組みについて確認させていただきたい」「他自治体の事例をもとに情報提供をさせていただきたい」など、相手にとって有益な情報交換の場であることを示しましょう。

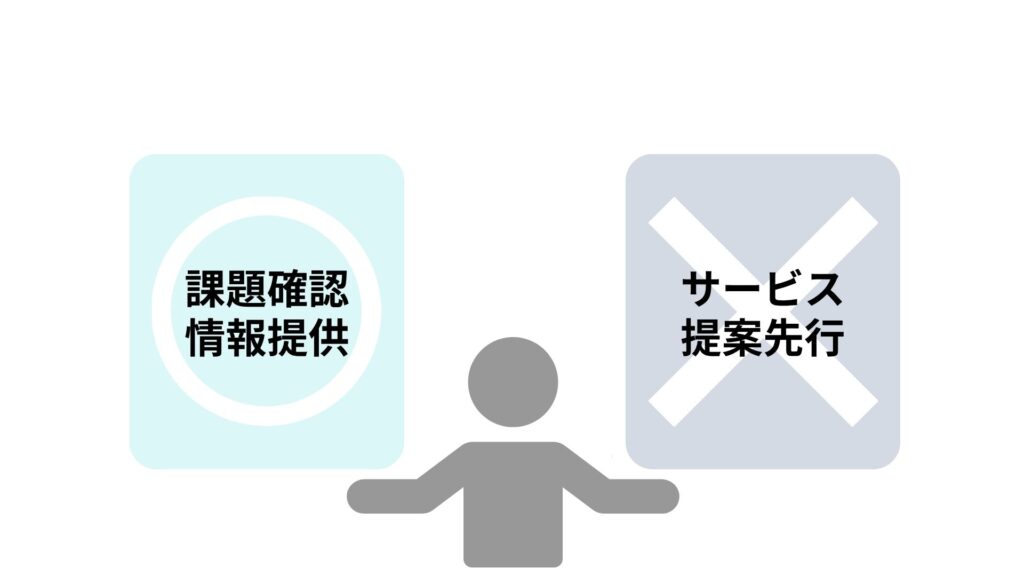

いきなり提案はNG!「確認・情報提供型」営業の真髄

民間企業への営業では、まず自社のサービスを提案することが一般的ですが、自治体営業ではこれが逆効果になることがあります。自治体は「問題解決」を求めており、一方的な「サービス紹介」には関心を示しにくい傾向があるためです。

1. なぜ「サービス紹介」が響かないのか?

- 予算の制約と公平性: 新規サービス導入には予算措置が必要であり、また特定の民間企業を優遇していると受け取られないよう、公平な視点が求められます。

- 課題先行の原則: 自治体はまず「住民の課題」があり、その解決策としてサービスを検討します。課題が明確でない段階での提案は、ニーズと合致せず響きません。

- 前例主義: 前例のない取り組みには慎重になる傾向があります。

2. 「確認・情報提供」が効果的な理由

まずは相手の現状や課題を丁寧にヒアリングし、その上で「貴自治体にとって有益な情報」を提供するスタンスが重要です。これにより、信頼関係を構築し、潜在的なニーズを引き出すことができます。

- トークスクリプトの具体例:

- 「貴自治体では、現在〇〇に関するどのような取り組みを進めていらっしゃいますか?」

- 「弊社のサービス(または弊社の知見)が、貴自治体の△△の課題解決に貢献できる可能性があると考えております。具体的には、他自治体様で▲▲のような課題を抱えていらっしゃった際に、当社のソリューションを導入いただき、このような成果が出た事例がございます。」

- 「もしよろしければ、他自治体様の成功事例や、最新のテクノロジーを活用した〇〇のトレンドなど、貴自治体にとって有益な情報をご提供させていただくお時間をいただけないでしょうか?」

3. 「情報提供」で信頼を築くポイント

自治体にとっての「有益な情報」とは、単なるサービス説明ではありません。

- 他自治体の成功・失敗事例: 「同じような課題を抱える自治体がどのように解決したか」は、非常に高い関心事です。具体的な数字や導入プロセスを交えて説明することで、現実味を帯び、導入のイメージが湧きやすくなります。

- 国の動向や補助金情報: 国の政策や新たな補助金制度に関する情報は、自治体が事業を企画する上で不可欠です。

- 最新の技術動向・業界トレンド: 住民サービス向上や業務効率化に繋がる新しい技術やサービスの情報は、自治体の担当者にとっても貴重なインプットとなります。

情報提供を通じて「この企業は自治体のことをよく理解しており、私たちに寄り添ってくれる」という信頼を構築することが、その後の商談へと繋がります。

即決ではないからこそ!「議事録に残る会話」で進める長期的な関係構築

自治体営業は、決して「即決」できるものではありません。数ヶ月、時には1年以上をかけて検討が進む中長期の商談が基本です。だからこそ、その場限りの会話ではなく、「議事録に残る」ような質の高い情報提供と、丁寧な関係構築が不可欠です。

1. 決裁プロセスの各段階で必要な情報

自治体の決裁プロセスは、担当課、財政課、首長など複数の段階を経ます。それぞれの段階で、担当者が上層部に説明するための「材料」を提供することが重要です。

- 担当課: 課題解決への貢献度、具体的な導入イメージ、費用対効果、住民へのメリット。

- 財政課: 予算の妥当性、費用対効果の明確な説明、類似事業のコスト比較。

- 首長(最終決裁者): 市政全体の方向性への合致、住民サービス向上への寄与、先進性、他の自治体との比較。

これらの説明材料を、初回接触時から意識して提供することが、「議事録に残る会話」へと繋がります。

2. 「議事録に残る会話」の具体的な内容

担当者が上層部に「この事業を進めたい」と説明する際に、具体的な根拠となる情報を提供しましょう。

- 課題と解決策の明確化:

- 「貴自治体の〇〇に関する課題を解決するために、弊社の△△サービスを導入することで、具体的にどのような効果(コスト削減率、住民満足度向上、業務効率化など)が見込めます」といった、数値や具体的な改善点を提示。

- 導入事例の詳細:

- 「他自治体A様では、同様の課題に対し、当サービスを導入後、Bヶ月でC%の業務時間削減に成功し、住民からの問い合わせ件数がD%減少しました」のように、具体的な成果を伝える。

- 費用対効果と予算への適合性:

- 導入コストだけでなく、長期的な視点でのランニングコスト、維持管理費、そしてそれによって得られるリターンを明確に提示。予算規模に合わせた段階的な導入案なども有効です。

- リスクと対策:

- 想定されるリスク(導入時の混乱、データ移行、運用負荷など)についても正直に伝え、それに対する具体的な対策やサポート体制を提示することで、信頼性が増します。

3. 長期的な視点と粘り強いフォローアップ

自治体営業は、年度単位で動くことが多く、予算確保のタイミングを見計らったアプローチが求められます。

- 定期的な情報提供: 契約に直結しなくても、自治体にとって有益な情報(新しい補助金情報、国の施策動向、業界の最新事例など)を定期的に提供することで、関係性を維持・強化できます。

- 粘り強いフォロー: すぐに結果が出なくても諦めず、課題やニーズの変化に合わせて、柔軟に提案内容を調整していく姿勢が重要です。

自治体営業は「地道さ×情報力×丁寧さ」が成功の鍵

自治体営業は「即決ではない=見込みが薄い」ではありません。民間企業とは異なるロジックと意思決定プロセスを理解し、中長期的な視点で「地道」に「情報力」と「丁寧さ」をもってアプローチすることが、成功への確かな道筋となります。

私たちは、この独特な自治体営業の世界で、貴社が成果を出すための「営業翻訳」として、最適なサポートを提供します。

- テレアポ代行: 貴社のサービス特性と自治体のニーズを深く理解した上で、適切な部署へのアプローチと効果的なスクリプト作成を支援し、質の高いアポイント獲得を代行します。

- 導入実績づくり支援: 自治体が導入を検討しやすいよう、貴社のサービスが持つ公共性や公平性、住民へのメリットを最大限に引き出し、自治体にとって魅力的な成功事例を構築するサポートをします。

- 内製化に向けたノウハウ提供: 自社内で自治体営業の体制を構築したい企業様向けに、今回の記事で触れたような、自治体特有の営業ノウハウを体系的に提供し、担当者育成から戦略立案までを一貫して支援します。

「自治体に提案したいけど、どこから始めたらいいかわからない」「テレアポで断られるばかりで手ごたえがない」といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

自社でアウトバウンド営業を導入したいけどリソースが足りない。そのような課題をアウトバウンドセールスの専門家が解決します。

シンキカイタクの仕組み

①貴社のための専属チームを組成

営業戦略コンサルタント、作業の実行部隊、データアナリストの貴社専属チームを組成します。

②最適なターゲットの選定、アピール文言の作成

専任コンサルタントがオンラインでの詳細ヒアリングをもとにターゲットの選定、アピール文言を作成します。

③密なコミュニケーション

貴社の営業部隊として密なコミュニケーションを取りながら営業活動を行います。

④PDCAサイクルの継続

中間・月次MTGにて振り返りを専任コンサルタントと行います。コンサルタントが次月への改善策を提案いたします。

サービス開始までの流れ

- お問い合わせ

- 課題ヒアリング・ご提案

- ご契約・サービス提供開始

- 改善提案・伴走支援

お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。ご相談内容を確認したあと、担当者より1営業日以内にご連絡いたします。