インサイドセールスの現場で、

「リードにはアプローチしているのに、商談につながらない」

「商談はできたのに、その後が動かない」

「問い合わせや資料請求の後が続かない」

そんな悩みを抱えたことはありませんか?実はその原因、「追客の精度」にあるかもしれません。

同じリードでも、接触のタイミングやトークの内容、頻度によって成果は大きく変わります。 つまり、「どれだけ適切に追客できているか」が、商談化や成約率を左右しているのです。

この記事では、成果を出すための“追客改善ポイント”について実践的に解説していきます。

「追客」とは? 不動産業界がルーツの営業用語

「追客」とは、見込み顧客(=リード)に対して継続的に接触し、商談や成約につなげる後追い営業活動全般を指します。

この言葉はもともと、不動産営業の現場で使われ始めた業界用語です。

▶ 不動産業界での「追客」の意味

こういった「興味を示した顧客」に対して、営業担当者が何度も電話やメールで接触し、購入意思を高めていくプロセスが「追客」と呼ばれます。

たとえば——

- モデルルームに来場した人

- 資料請求やWeb問い合わせをしてきた人

「放っておくと他社に流れてしまうかもしれない」

「タイミング次第で購入につながる可能性が高い」

そんな顧客に対して粘り強くフォローするのが、追客の本質です。

▶ 今では他業種の営業でも使われるように

近年では、不動産に限らずSaaS・IT業界やBtoBの営業代行、反響対応を行うあらゆる営業現場で「追客」という言葉が一般的に使われるようになりました。

とはいえ、その本質は「興味を持った顧客を取りこぼさず、商談・成約に育てるための継続的なアプローチ」であり、これはどの業種・企業でも欠かせない営業活動です。

たとえば——

- 広告資料をダウンロードした顧客に数日後に電話をかける

- 商談後の検討中リードに定期的にメールで情報提供する

- 展示会で名刺交換した相手に、時期を見て再接触する

これらすべてが「追客」です。

つまり、「追客」はもはや不動産業界の専門用語ではなく、営業の基本プロセスを表す共通語になりつつあるのです。

購買スタンスの変化

ここ数年で、消費者や法人の購買スタンス(=買い物・導入に対する考え方や姿勢)は大きく変化しました。その背景には、コロナ禍による生活様式や経済環境の変化、そして先行きの不透明感があります。

以前のように「思いつきで買う」「話を聞いてすぐ導入を決める」といった判断は減り、

今では多くの人・企業が“必要性を慎重に吟味し、計画的に購入を決める”スタイルへと移行しています。このような変化は、法人営業にも確実に影響を及ぼしています。

■ 消費行動の変化から見える“計画購買”の定着

個人の買い物スタイルにも、計画性が色濃く反映されるようになってきました。

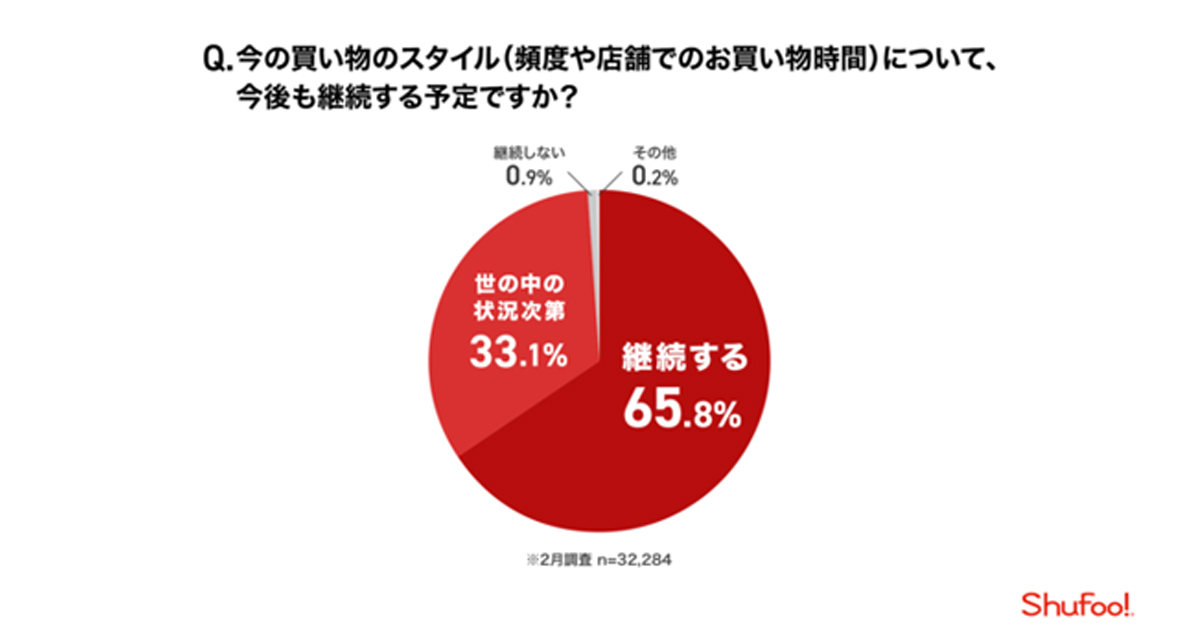

例えば、凸版印刷とONE COMPATHによる「Shufoo!」の調査では、

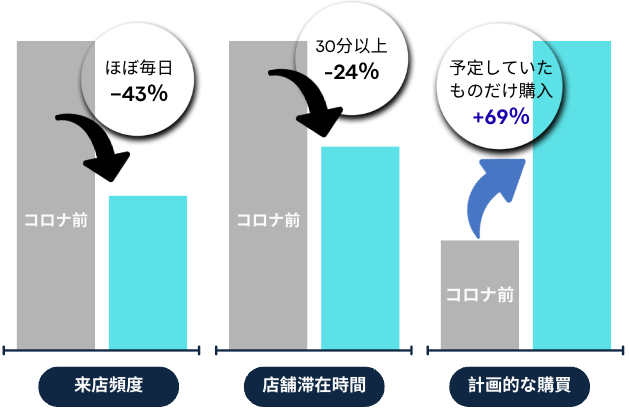

- スーパーでの買い物頻度・滞在時間は大きく減少

- 「予定していたものだけを買う」人が、コロナ前の約1.7倍に増加

- 「とりあえず来た・ついでに買う」といった即決購買は減少傾向

- 約66%の人が「この買い方を今後も続けたい」と回答

このような結果が出ており、計画的に買い物をする“テキパキ買い”スタイルが一般化してきています。

■ 法人営業でも進む“計画購買”の流れ

もちろん、個人の買い物と法人営業には違いがあります。

しかし、法人営業では意思決定者・関係者が複数にわたるため、むしろ個人以上に「慎重な検討」が行われます。

つまり、今後はさらに:

- 担当者が上長や他部署と調整してから判断する

- 導入時期や予算タイミングを考慮しながら比較検討する

- 「なんとなく良さそう」で即決するケースは稀になる

といった、より“計画的”な購買行動が一般化していくと考えられます。

■ リードタイムが長くなる時代、追客の有無で成果に差が出る

こうした背景を踏まえると、法人営業で成果を出すためには、以下が不可欠です。

- 「今じゃない」顧客にも継続して接点を持ち続ける

- 「検討フェーズ」を丁寧に並走し、比較・決裁のタイミングに備える

- 忘れられない・相談しやすい存在として認識されるようにする

このように、「一度の提案で終わらせず、継続的に顧客と接点を持ち続ける=追客」こそが、営業成果を大きく左右する時代になっています。計画購買の定着は、購買行動が“短期決戦”から“中長期勝負”へと変化したことを意味します。

だからこそ、追客には「精度」「継続性」「柔軟さ」が求められるのです。

「追客」の重要性

こうした背景もあり、追客の重要性があらためて注目されるようになってきました。

加えて、どれほど優れた商品やサービスを持っていたとしても、今の時代、1回のアプローチだけで即成約に至ることは非常に稀です。

特にインサイドセールスのような間接型の営業では、最初の接点をいかに次につなげるか=追客の質が、成果に直結します。とはいえ「追客」はやっているつもりでも実は“精度が低い”ケースが非常に多いのが実態です。

そこで追客の重要性をあらためて整理しつつ、成果を高めるための視点と改善のヒントについて解説していきます。

なぜ重要なのか? ——成果を左右する5つの理由

1. 興味を示した顧客の「熱量」はすぐに冷めるから

- 問い合わせや資料請求など、自らアクションを起こした顧客は、一時的に関心が高まっている状態です。

- しかしその熱は時間が経つほど急激に冷める傾向にあります。

- 実際、問い合わせから24時間以内に連絡した企業の方が商談化率が2倍以上というデータも存在します。

→「スピード×追客」で熱量が高いタイミングを逃さずキャッチできるかどうかが大きな分かれ目です。

2. 顧客の購買タイミングと、こちらの営業タイミングはズレている

- BtoB営業では特に、顧客がすぐに意思決定できる状況にあるとは限りません。

- 予算が確定していない

- 他社と比較検討中

- 決裁者との調整が必要 など…

- つまり、“今すぐは買わないけど、検討対象ではある”というリードが大半です。

→こうした「タイミング待ち」のリードに対して、フェードアウトせずに継続接点を持ち続けること=追客が成約への橋渡しになります。

3. “営業された感”を減らしながら、関係性を深められる

- 1回の商談や電話で売り込まれると、多くの顧客は警戒心を持ちます。

- しかし、定期的な追客を通じて「役立つ情報提供」や「ちょっとした会話」を繰り返すことで、商談以外の信頼関係が築かれていきます。

→ 営業というより“相談相手”として認識されれば、競合との比較でも有利になります。

4. 営業の成果は「追客の数×質」に比例する

- インサイドセールスや営業代行のようにリード数はあるが人的リソースに限りがある組織では、「追客の優先度付けと設計」が極めて重要です。

- 一度接触して反応が良かった企業、検討中といわれた企業などに対して、適切なタイミングと方法で追客できるかどうかで、商談化率や成約率が大きく変わります。

→ 同じリードを持っていても、“追客の仕方”で成果は数倍の差になります。

5. 新規リード獲得より、追客の方が「確率もコスト効率も高い」

- マーケティングの世界では「既存リードの方が新規より5倍成約しやすい」という法則(ファネル理論)がよく知られています。

- また、新たなリードを獲得するには広告費や人件費がかかる一方で、既存リードへの追客は“手間だけ”で済むケースが多いです。

→ 費用対効果・リソース効率の観点でも、「追客」は非常に高いリターンを生む営業活動なのです。

結論:追客は“地味だが最も効く”営業戦略

商談を増やす・成約率を上げる・LTVを高める——

これらすべてにおいて、「追客」は不可欠な土台です。

派手な営業トークや新規開拓よりも、着実に“今あるリード”に向き合い、必要なときに必要な接点を持つ。それこそが、営業成果を安定して出し続ける営業組織の共通点です。

追客で失敗する理由

このような「感覚頼りの追客」では、リードは育ちません。

- なんとなくのタイミングで連絡している

- 前回の接触内容を覚えていない・記録していない

- 相手の状況や温度に応じた話ができていない

- 断られるのが怖くて放置してしまう

追客の“精度”を上げるには?

追客は「回数を増やせばいい」という単純なものではなく、 成果に結びつけるためには、“精度の高い追客”を行うための仕組みと設計が欠かせません。

以下に、インサイドセールスの現場で実際に取り入れられている追客のポイントを紹介します。

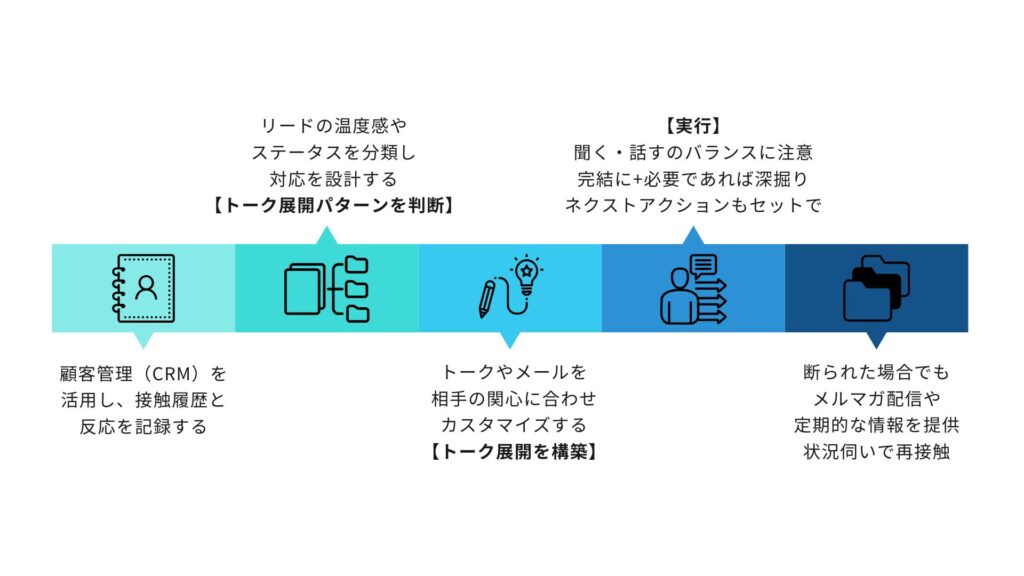

① 顧客管理(CRM)を活用し、接触履歴と反応を記録する

追客の第一歩は、「誰に・いつ・何を話したか」を正確に把握できる状態をつくることです。 スプレッドシートや個人の記憶頼りでは、温度感やタイミングを誤ってしまう原因になります。

CRM(顧客管理システム)を活用し、

- 接触した日時

- 担当者の反応

- 次回フォロー予定

などを記録していくことで、追客の“質”を安定して保つことができます

② リードの温度感やステータスを分類し、対応を設計する

すべての顧客に同じように追客していては、リソースの無駄遣いになります。

例えば——

- A:導入意欲が高く、予算も確保済み

- B:検討はしているが時期未定

- C:まだ情報収集フェーズ

このように、リードの温度感や状況を分類したうえで、接触の頻度・内容・担当者を調整する設計が重要です。

③ トークやメールも相手の関心に合わせてカスタマイズする

テンプレートを使った営業メールや電話は、相手の記憶に残りづらく、反応も薄くなりがちです。

相手の関心や前回の会話内容を踏まえて、

- 「前回◯◯に興味を持たれていた件ですが…」

- 「お伺いした導入時期に近づいてきたかと思い…」

といったように、“個別対応感”を意識した内容にするだけで追客効果は格段に上がります。

④ 追客に合う「人」を選定する

追客は、単なるフォロー業務ではありません。

相手の温度感を読み取り、適度な距離感で接点を持ち、タイミングを見て提案に踏み込む——

これは「会話をコントロールできる人」にしかできない、高度なコミュニケーションスキルが求められます。

たとえば:

- 話が長く、要点が伝わらない

- 一方的に話してしまい、相手の反応を見ない

- 相手のトーンに合わせず、空気を読まずに畳みかける

こういったタイプの人は追客の場では、むしろリードを冷却してしまう場合があります。

逆に、追客に向いているのはこんな人:

- 基本的にスピード感があり、簡潔に伝えた上で、必要があれば深掘る“間合い”が取れる

- 相手の言葉尻や沈黙からも温度感を察知できる

- 聞く・話すのバランスが良く、信頼関係を築ける

追客を極めし者は、空気が読める“会話の設計者”なんですね。

⑤ 「断られたら終わり」ではなく、「今じゃないだけ」と考える

よくあるのが、「検討します」「今回は見送ります」という反応を“失注”と捉えて完全に追客を止めてしまうケース。

しかし実際は、「タイミングが合わなかっただけ」ということも多いのです。

インサイドセールスでは、こうした顧客にも定期的に情報を提供したり、半年後に再接触したりといった“寝かせてから拾う”戦略が成果に直結しています。

追客におけるトーク展開の2パターンと判断基準

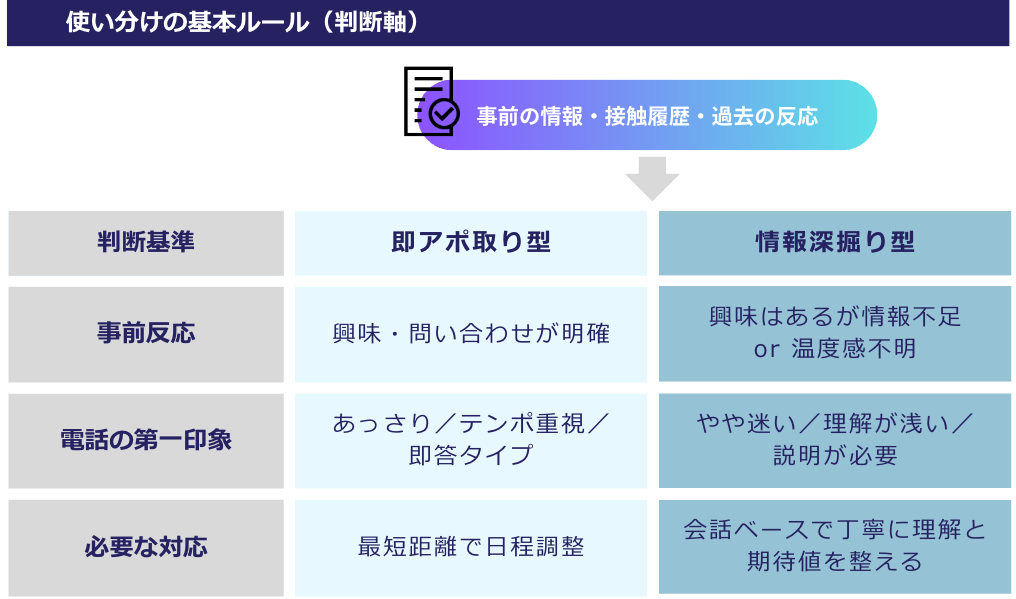

追客架電においては、すべての相手に同じアプローチをしても効果は上がりません。

相手の温度感・理解度・過去の反応に応じて、「即アポ取り型」と「情報深掘り型」の2パターンを使い分けるのが効果的です。

■ パターン①:即アポ取り型(テンポ重視)

◉ 概要

興味が明確で、すでに話を聞く前提ができている相手に対しては、余計な説明を挟まず、即日程調整に入るアプローチが有効です。

◉ 適用ケース

- 事前に問い合わせや反応があり、明らかに結論が出ている

- 電話口の印象があっさりしていてテンポを好む

- 「代表と話したい」というような明確な意志を感じる

◉ トーク展開例

「ご興味あるとのことでご連絡しました。では早速ですが、担当より詳しくご案内できるお時間を調整させてください。」

■ パターン②:情報深掘り型(会話ベースで整理)

◉ 概要

相手がまだ検討段階にある、または内容理解が浅い場合は、制度や商材の背景を丁寧に整理し、理解を促すアプローチが必要です

◉ 適用ケース

- 「もう少し詳しく聞いてから判断したい」といったスタンス

- 過去の反応と温度感がズレている/勘違いが見られる

- 電話口で「うちって問い合わせしたっけ?」という反応

◉ トーク展開例

「少しご案内を挟ませていただきますね。◯◯という背景で制度が始まっておりまして…(以下、相手の理解に合わせて会話を構成)」

事前情報で仮設を立ててから架電を

最も重要なのは、「どちらのパターンが適しているか」を事前の情報・接触履歴・過去の反応から判断しておくことです。

そのうえで、通話中のリアクションを見ながら柔軟に切り替えていくことで、無駄な説明や押しつけ感を排除し、相手の温度にフィットした追客が可能になります。

購買スタンスの変化、計画購買の定着、意思決定プロセスの複雑化——

こうした背景を受け、営業の現場では「一度の接点で終わらせない」追客の重要性がより一層高まっています。

一方で、追客は単なる“フォロー”ではなく、

- 顧客ごとの温度感に応じたアプローチの設計

- 適切なタイミング・人・内容での接触

- 継続と柔軟性を持ったコミュニケーション

といった要素が必要とされる、戦略的かつ技術的な営業活動です。

だからこそ、追客が「やっているつもり」ではなく、「成果につながる型」として確立されているかが、営業組織の勝敗を分けるポイントになります。

私たちは、営業代行の現場で数多くの追客も含めて仕組み化・成果につなげてきました。

リードを活かしきれていない、商談が続かない、温度感の見極めが難しい…

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

貴社に合った“成果につながる追客”を、実行できる体制でご支援いたします。

自社でアウトバウンド営業を導入したいけどリソースが足りない。そのような課題をアウトバウンドセールスの専門家が解決します。

シンキカイタクの仕組み

①貴社のための専属チームを組成

営業戦略コンサルタント、作業の実行部隊、データアナリストの貴社専属チームを組成します。

②最適なターゲットの選定、アピール文言の作成

専任コンサルタントがオンラインでの詳細ヒアリングをもとにターゲットの選定、アピール文言を作成します。

③密なコミュニケーション

貴社の営業部隊として密なコミュニケーションを取りながら営業活動を行います。

④PDCAサイクルの継続

中間・月次MTGにて振り返りを専任コンサルタントと行います。コンサルタントが次月への改善策を提案いたします。

サービス開始までの流れ

- お問い合わせ

- 課題ヒアリング・ご提案

- ご契約・サービス提供開始

- 改善提案・伴走支援

お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。ご相談内容を確認したあと、担当者より1営業日以内にご連絡いたします。